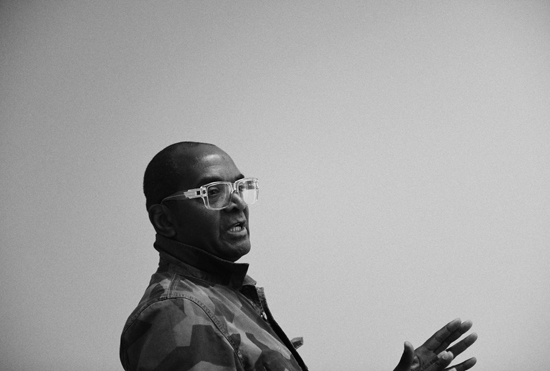

ボブ・マーレーやセックス・ピストルズといった稀代のミュージシャンたちのアイコニックなポートレイト写真で著名なデニス・モリスさん。アーティストたちが時折見せる素の表情を捉え、被写体の本質に迫る作品は、音楽写真としてのジャンルや世代を超えて愛され続けています。ジャマイカ人移民としてロンドンに渡り、写真界のスターダムへと登りつめた軌跡と、写真から学んだ人生の教訓について伺いました。

2018/12 取材・文:橋口弘(BAGN Inc.) 撮影:藤堂正寛

ー幼い頃から写真に親しんでいたそうですね。写真を始められたきっかけについて教えて下さい。

写真との出会いは、9歳でした。とある教会の合唱団員だったのですが、写真技術で財を成した名士が運営する教会だったため、団員向けの写真クラスを開講していたのです。ある日、暗室に足を踏み入れ、先輩が現像する一連の作業を肩越しに覗いていたら、印画紙に像が浮かび上がる光景に驚きましてね。それ以来、写真家になろうと心に決めていました。

初めての被写体は、身近にいる人々でしたね。家族、友達、ほかの合唱団員たちなど。熱意や伸びしろを買われ、写真クラスを教えていたその名士から写真に関することを全て学びました。週1回のクラスが待ち遠しかったことを覚えています。

ーボブ・マーレーとの出会いから、一気に音楽写真家としてスターダムにのし上がるわけですが。

写真と同じく音楽にも傾倒していて、特にボブのレゲェ音楽に夢中でした。高校の終わりの年に、彼の初のUKツアーが開催されることを雑誌で知り、ライブ当日は学校には行かず、会場の外で待ち伏せすることにしたのです。しばらく待っていると、彼がバンドのメンバーと姿を現したので、写真を撮ってもいいかと尋ねると「当たり前だろ、中に入れよ」と会場の中へと招き入れてくれました。会話を通じて私を気に入ってくれたのか、会ったその日にツアーの同行を打診されましてね。もちろん、「イエス!」と答えて、翌朝スポーツバッグひとつに荷物を詰め込んで合流しました。 当時、彼はイギリスで無名の存在でした。レコード会社は、ロック界での成功を目論み、ロック音楽向けの大会場でライブを開催したのです。観客がほとんど入っていなかったにもかかわらず、彼はまるで大スターのような振る舞いで公演し、会場を大いに沸かせ、その噂が広まったことを覚えています。

ー当時のイギリス国内では、有色人種の商業写真家はかなり稀な存在だったのではないでしょうか。経済不振や人種差別など幾多の困難もあったかと思います。

環境面の悪さをさほど気にしたことはないですね。この世界で生き残った秘訣と問われれば、それは自分を信じること。それとイマジネーションを働かせること。一番大切なことだと思います。これらさえできれば、いかなる障害や困難にも打ち勝つことができるでしょう。

ールポルタージュのように躍動感や親密さが特徴の作品群のなかでも、ボブ・マーレーの写真は、特に際立っていますね。撮影する上でどのような工夫をしていますか?

被写体から信用や敬意を得ることではないでしょうか。写真とは、来るべき瞬間を捉える行為がキモですから、あとはその時が来るまでじっと待つのみ。ですから、会話を重ねながら、その瞬間が訪れたら逃さずにすばやく撮ってしまいます。撮影時間があまりに早いので、コマーシャル仕事だとクライアントがたじろぐこともありますね(笑)。物事はなにでもそうですが、盛り上がる瞬間があるでしょう。そのあとは、持続することなく落ちますよね。来たるべきピークが一度訪れたら、そこで完結させることが重要です。 ボブからは、たくさん学びましたよ。ユーモアや精神、互いに尊重することなど。あとは、憶測やほかから得た情報などで物事を判断しないことも。何事もしっかりと自分で経験してみることが大切です。

ー初期作品『Glowing Up Black』をはじめとするドキュメンタリーは、あなたの作品の核心に迫るシリーズとお見受けします。巨匠にも影響を受けていたとか?

写真表現を模索していたひとりの若者だった私は、ゴードン・パークス*の活躍を見て、黒人でも成功の可能性があるのだと勇気づけられました。その他のドキュメンタリー作家にも影響を大きく受けています。それらの作品から学んだことは、被写体に近づくテクニックばかりでなく、物の見方や被写体が属するコミュニティのなかに入っていくことの大切さでした。もちろん、実践で学ぶことは、言うまでもありません。

写真はとてもパワフルなメディアです。自分にとって特別な写真を見返した時、10年前の記録であっても、まるで語りかけてくるように、写真を介して記憶が鮮やかに蘇る。それが写真の力なのです。

*ゴードン・パークス

雑誌『LIFE』、『VOGUE』で初の黒人専属カメラマンとして活躍。キャリアを通じて人種差別や貧困を記録し、アメリカ社会を動かした。

ーしかしながら、近年写真はかつてないほどに民主化し、一枚の写真が持つ力は衰えてきたのではと感じることもありませんか?

アーティストとして感じることは、カメラはあくまでツールでしかないということです。ツールとは、持つ人間の技量ほどしかその能力を発揮できません。高価で高性能なカメラだからといって、良い画が撮れるということではありませんよね。遠い昔に生まれた偉大な写真作品は、今と比べようもないほど性能の乏しいカメラで撮られたものですが、作品の持つ魅力が時代を超えてもなお衰えていないのはその証拠でしょう。素晴らしい写真を撮るには、“3つ目の眼”が必要だと思います。それを持っていなければ良い作品は生まれません。“3つ目の眼”とは、訓練して得るものでもなく、あくまで生まれ持った才能である、といえるかもしれませんが。

ーあなたの一枚を教えて下さい。

1970年代前半、自分が育ったロンドン北東部のダルストンという、かつては最貧困地区のひとつだった街での一枚です。そこには、幼い子供たちが集まって本物の銃で遊ぶような異様な場所がありました。この写真の強さは、40年以上経った今でさえ問題提起できるところにあります。特にアメリカのような銃社会にはぴったりでしょう。ベトナム戦争では、戦場カメラマンが捉えた凄惨な光景がマスメディアを通じて伝えられ、反戦へと世論を動かした歴史があります。写真はそれほどに力を持ったメディアなのです。

ー50年ものキャリアを踏まえ、今後どのような展開を期待していますか?

写真は、これまで多くの道を切り拓いてくれました。パンク・バンド「Basement 5*」を組んでヴォーカルをやったり、アパレルやインテリア事業も手がけたりと、写真という枠にとどまらない活動を続けてきました。写真は、写真にあらずというか。繰り返しとなりますが、優れたイマジネーションと自信があれば、ひとつのメディアにこだわる必要はないのです。

Basement 5*

1978年にロンドンで結成。レゲエやダブを取り入れた革新的なサウンドで活躍した。

デニス・モリス

幼少期から写真に親しみ、11歳の時に英国の主要日刊大衆紙『デイリー・ミラー』にて作品が掲載される。1974年には、ボブ・マーレーの初の全英ツアーに同行。以降、セックス・ピストルズやパティ・スミスら大型ミュージシャンらの専属カメラマンやツアーカメラマンとして活躍する。そのほか、音楽アルバムのジャッケットデザインや音楽制作など、写真を超えたジャンルでの活動も行う。 デニス・モリスHP https://www.dennismorris.com//